【最近1週間ほどの記事】 (* のついた写真はクリックで拡大します)

2月20日(金) KLL例会

本日は4時に起床。なんとか普通の早寝早起きに戻れた。

昼前に出て、阪急で県境を越え、兵庫県の三宮へ。

13時から区民センターで神戸文芸ラボ(KLL)例会。

提出のエッセイ、創作についてあれやこれや。

短篇の注目作……家族間のややこしい葛藤をかかえた主人公(若い一人息子)が黒部ダムを訪れ、その風景によって解放される。

この設定は実感としてよくわかる。わたくしは大学時代に兄と長野側から行ったが、光瀬龍『墓碑銘二〇〇七年』のあとがきに感激したからだった(本が手元にないので確認できないが、黒部の景観が短い文章に見事に圧縮されていた)。

ここが廃墟になったら凄いだろうな……と想像したものであった。

もう再訪は無理だろう。今の景観を見てがっかりするよりはいいか。

夕刻帰館。

一杯飲んで早寝……のつもり。

明日からまた世間は3連休。充実した逼塞生活となるか。

2月19日(木) 穴蔵/火事場見物

夜更かし(23時過ぎまで)したら、朝寝坊して5時30分に目覚める。

どうも極端でいかん。

・昨夜のニュース。

曽根崎「お初天神」の近くの繁華街で火災、消防車40台以上が出動して消火活動に当たったという。火元は焼き鳥屋らしい。

お初天神近くで火災といえば2021年11月を思い出す。あの火事も火元は焼き鳥屋「八栄亭」であった。

映像を見るに、今回はお初天神より北。「裏参道」あたりではないか?

さっそく昼前に見物に行く。

御堂筋にはまだ消防車が3台停まり、お初天神通りで消防隊員諸君が調査中であった。

*

*

現場は曽根崎市場の少し南。火元は、ウラサン(お初天神裏参道)の入口横の「鳥長」で、お初天神通りに面している。

隣りも延焼したようだが、ウラサンの奥まで燃えたのかは確認できず。

向かいの店をはじめ、近所は営業再開しているから立派なもの。

せっかくだから向かいの店でランチ……でもよかったのだが、さすがに落ちつかない。

地下街の焼き鳥屋「正起屋」でトリ弁当を買って帰館。

午後は穴蔵にこもる。

2月18日(水) 穴蔵

早起きが加速して、2時半に目が覚めてしまった。

アタマは起動しないが、体だけが起床してしまう。

3時からBSで「車窓紀行」を見る。日本橋から伊勢神宮まで、旧東海道の旧跡が映される。

現役勤め人時代に仕事で行った場所(の近所)が多く、60歳を過ぎてから、青春18で再訪したが……もう無理だな。

静岡から豊橋あたりはまた行きたいが、青春18はもうなし。大井川(蓬莱橋)近くの原田はん、元気なのだろうか。

4時から「普通の日常生活」……にはなかなか戻れず。

終日穴蔵。

コタツでボケーーーーーッと本をめくって1日が過ぎる。

一杯飲んで早寝……のつもりだが、少しがんばって夜更かしするか。

早寝早起きも度が過ぎるのはよくない。

2月17日(火) 穴蔵/大淀税務署

未明に目覚める。調子が出ないなあ。

・午前、確定申告の「清書」を行う。

やたらスマホでの申告を推奨しているが、面倒で無理である。

準備作業(収入と諸経費の集計)はいずれにしてもやらねばならぬ。

ボールペンで申告書に手書きするか、スマホでややこしい入力を行うかの違いで、(原稿と違って)手書きの方が遥かに速い。

30年以上(Lotus1-2-3の時代から)続けているフォームだからなあ。僅かな還付金を受け取るには見合わない手間だが。

11時前に大淀税務署に提出に行く。

行列なし。5分もかからず終了した。

・昼。専任料理人が蕎麦を茹でたので、イタワサなども並べてちょっと一杯。

たまにはいいではないか。

・午後、BSで『野良犬』を見る。(これはDVDも持っているのだが)先週(『悪い奴ほど……』)の口直しである。

やはり黒澤作品ベスト5に入る傑作。レビュー小屋で「左から2番目」という堺左千夫がよろしいなあ。

2月16日(月) 穴蔵

いかん、不調である。

未明に目覚めるものの、BSニュースはなく鉄道番組もなく(冬季五輪ばっか)、アタマが起動しない。

朝。月曜日で工事音が聞こえ始めた。

横の公園、700メートルほどのトンネル掘りは昨年末で終わったが、またもクレーンが来て、今度は「シールド工」が始まるらしい。

*

*

公園の様相、またも変わった。直径20mの穴が四角に囲われ、クレーンが何やら上下させている。

水管の壁塗り?だから、騒音はしないはずだが……よくわからん。来春まで続くらしい。

二地域居住、どうしたものか。

あれこれ悩んで一日が過ぎる。嗚呼。

2月15日(日) 穴蔵

曇。予報では「4月並の気温」というが……

6時、ベランダ12℃(アメダスは11.1℃)で、珍しく予報は当たりらしい。

終日穴蔵。

コタツで雑読、DVD(本日は中川信夫『地獄』)を見て過ごす。

昼、ノラが2匹、市営廃墟の屋根の上に出てきた。

昨年末から昼間に見かけることはなかった。4月並の気温は本当らしい。

*

*

エサやり場にもトラが1匹。どうやら「ノラ3匹」は今季の酷寒を生き延びたようである。

廃墟でややこしい工事さえ始まらなければ、年末までは生きるか。どちらが先になることやら。

2月14日(土) 穴蔵

4時起床。春先の陽気とかの予報だが、6時のベランダは6℃(アメダスは3.3℃)で、相変わらず寒い。

土曜でバレンタイン。出歩かないに限る。

終日穴蔵。

午前はコタツで雑読。

午後はDVDで久しぶりに『ワイルド・バンチ』を見る。少し元気が出てきた。

夜は洋風メニュー色々並べてもらって一杯。

ケン・ペプロフスキー追悼でクラとテナーを交互に流しつつダラダラとワインを飲む。

早寝。

2月13日(金) 高齢者講習

朝、地下鉄で都島へ。寂れた桜通商店街を抜けて都島自動車学校へ。

運転免許更新のための高齢者講習で3年ぶりに来る。

前回で最後・昨年末で播州龍野のワゴンは廃車のつもりだったが、地籍の問題が生じて、まだ1年はクルマが必要、そのため免許も継続することにした。

そのうち自動運転になりそうだから、返納しない方が賢明か。寿命との兼ね合いで迷うところだ。

例によって「認知症検査」もあり。16の絵を4点ずつ4枚見せられて、これを記憶するもの。

全部正解。機関銃・琴・親指・電子レンジ、セミ・牛・とうもろこし・鍋、ハサミ・トラック・メロン・ドレス、孔雀・チューリップ・ドライバー・椅子……と帰宅後も復唱できる。

この程度のテストでボケてないと判断するのは安易すぎる気がするが。

実技もあり、昼まで。

都島のこの辺りはもう来ることがないだろうから、ついでに周辺を散歩。

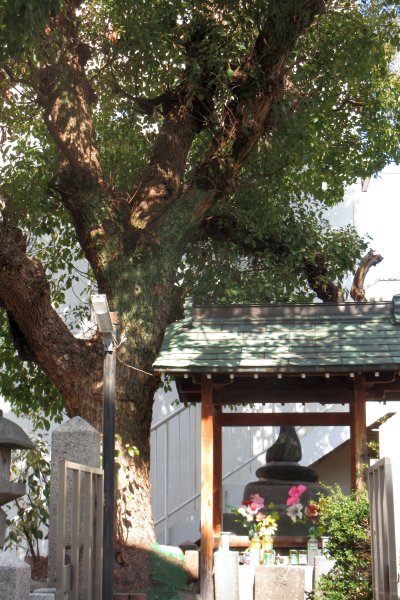

鵺塚という旧跡をはじめて見る。

*

*

京都で退治したぬえの死体を丸木舟で流したら、ここに漂着したのだとか。

お参りする必要はあるまいが、たたられぬことを願うばかり。

>>ちょっと前の記事

>>もっと前の記事【1996年〜の目次】

SF HomePage

*

*

*

*